空想地図 東光共和国

東光共和国(Donggwang Republic / 동광공화국)は、空想上の国である。

※この記事はフィクションであり、現実世界の人物・団体等とは関係ありません。

| 面積 | 112,600km² |

|---|---|

| 人口 | 1,801,100人 |

| 人口密度 | 16人/km² |

| 首都 | 平城特別市 (人口720,600人) |

| 名目GDP | 290億ドル |

| 名目GDP(1人あたり) | 16,100ドル |

目次

| 1章 共和国のすがた | 自然地理 |

|---|---|

| 歴史 | |

| 人文環境 | |

| 政治 | |

| 国防軍 | |

| 経済と産業 | |

| 教育 | |

| 2章 輸送機関 | 国際輸送(飛行機・外航船) |

| 国内輸送(飛行機・内航船・鉄道・道路) | |

| 3章 地方自治体 | 鉄道ルート |

| 内航船 西海ルート | |

| 内航船 太平洋ルート | |

| 飛行機ルート |

1章 共和国のすがた

自然地理

地勢

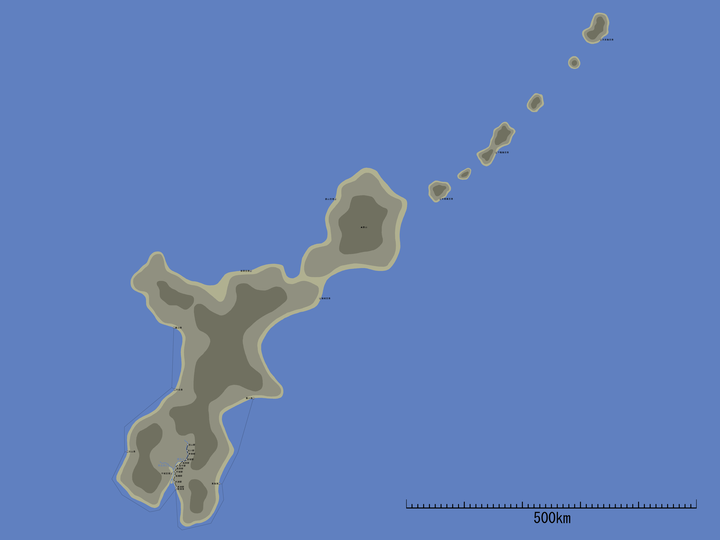

東光共和国は、東光列島を治める島国である。本島といえる東光島の面積は106,800km²、すべての島を合わせた面積は112,600km²である。

東光列島は環太平洋造山帯につくられた島々で、全長1,100kmにわたって火山島が並んでいる。噴火や地震が列島のどこでも繰り返される、自然災害の多い土地である。

山がちな地形で平地は少ない。

1年を通して寒冷な気候のため、人口密度は16人/km²と低い。比較的暖かい南部に9割以上の人口が集まっている。

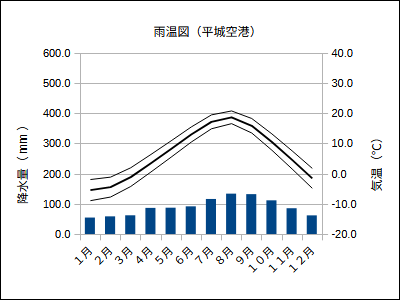

気候

湿潤大陸性気候(Dfb)に分類される。沖合を寒流が流れているので1年を通して気温が低い。季節風により、冬は大陸から厳しい寒気が流れ込み、夏は太平洋から海霧と冷気が流れ込む。

| 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 通年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均最高 (℃) |

-1.8 | -1.0 | 2.1 | 6.5 | 11.0 | 15.6 | 19.6 | 20.9 | 18.4 | 13.3 | 7.7 | 1.9 | 9.5 |

| 平均気温 (℃) |

-5.3 | -4.3 | -1.0 | 3.6 | 8.3 | 13.1 | 17.3 | 18.8 | 16.0 | 10.6 | 4.7 | -1.4 | 6.7 |

| 平均最低 (℃) |

-8.8 | -7.6 | -4.1 | 0.7 | 5.6 | 10.6 | 15.0 | 16.7 | 13.6 | 7.9 | 1.7 | -4.7 | 3.9 |

| 降水量 (mm) |

54.4 | 58.4 | 62.0 | 86.5 | 87.1 | 91.6 | 116.0 | 133.6 | 132.0 | 111.4 | 85.3 | 61.7 | 1080.0 |

| 降雪深さ (cm) |

60.5 | 60.6 | 41.0 | 9.3 | - | - | - | - | - | - | 4.4 | 44.2 | 220.0 |

冬は長い。11月から4月まで、1年間の半分が冬である。真冬の朝には氷点下15℃まで下がることもある。1日を通してマイナスの気温が続くので、-10℃を10℃、-15℃を15℃というようにマイナスを省いて呼ぶ。雪も多く降り、首都平城で年間220cm、山間部では600cm以上にもなる。

夏でも気温はあまり上がらない。8月の最も暖かい日でさえ26~27℃程度にすぎない。特に、寒流の流れる太平洋側では海霧によって日光が遮られる上、冷たい風も吹いてくるおかげで体感気温がさらに低くなる。

歴史

前近代

東光列島の先住民は数十人程度の共同体にわかれて狩猟と採集をおこなっていた。外部との交流は毛皮を引き換えにした物々交換のみであった。先住民には国家は必要なかった。長い間、世界の歴史から半ば放置され、静かな平和を享受していた。

開拓時代

事情が大きく変わるのは19世紀のことであった。アジア随一の近代国家となっていた高麗帝国は、北の大国ベルクトの進出を阻むべく、北方の守りを固める必要に迫られていた。高麗人は列島を探検し、この地を東光列島と名付けた。まもなく高麗帝国は東光列島を併合した。

先住民の人数が少なかった東光列島では、高麗人の入植者が人口の圧倒的多数を占めるようになった。東光列島は水産品・紙・石炭の産地、そして軍の基地として開発されていった。高麗帝国本土から移り住んだ人々はのべ50万人におよび、先住民を圧迫しながら高麗人の生活圏を広げた。

第二次世界大戦の終盤、東光列島にベルクト軍が上陸した。東光列島のすべての地域はベルクト連邦に占領され、高麗帝国による統治は敗戦をもって終わった。

冷戦時代

講和条約により、高麗帝国は東光列島を放棄した。西側に属する高麗帝国本土と、東側であるベルクトに占領された東光列島との間は、鉄のカーテンによって分断された。かつての宗主国であった高麗帝国は今や仮想敵となり、かつての敵であったベルクト連邦が新たな宗主国となった。1947年、東光列島は東光人民共和国として独立した。ベルクトの影響の下、人民革命党による一党制の社会主義国となった。

1960年代、戦後に生まれたベビーブーム世代が就職することで労働人口が大きく増えた。人民革命党は都市部の重工業へ人的・物的資源を集中させた。労働者とその家族を受け入れるために、首都圏では集合住宅を大量に建てた。共和国の産業とインフラは急速に発展した。

しかし1970年代から1980年代には計画経済の限界が露呈し、共和国は停滞しはじめた。ベルクト連邦が社会主義体制を終わらせると、ベルクトの影響を受ける共和国も改革を断行した。

現代

1994年、国号を東光共和国に改め、民主主義を柱とする現行の憲法を制定した。人民革命党の一党独裁を終わらせて多党制に移行した。最初の普通選挙で政権を握った進歩党は、部分的に市場経済を導入し、高麗帝国をはじめとする西側諸国と自由貿易協定を結んだ。

人文環境

民族

| 民族名 | 人口 | 割合 |

|---|---|---|

| 高麗人 | 1,736,300 | 96.4% |

| ベルクト人 | 27,000 | 1.5% |

| 先住民 | 19,800 | 1.1% |

| その他 | 18,000 | 1.0% |

高麗人が人口の96.4%を占めている。

先住民は最も多い時代には5万人を超えていたと考えられているが、今ではその半分以下となっている。

言語

公用語は高麗語である。ハングルで表記する。基本的には大陸の高麗語と同じである。

第二言語はベルクト連邦の公用語であるベルクト語を学んでいる。

宗教

人口の98%が無宗教、1%がキリスト教、1%がその他の宗教となっている。

社会主義時代には宗教が否定されていた。1990年代後半、人民革命党独裁から進歩党政権へ移行した際に宗教も自由化されたものの、宗教に馴染みの薄かった共和国において突然の宗教開放はカルト的な団体の台頭を招き、世の中を混乱させる事態となった。その反動を受けて現在では宗教に対する認識は否定的なものとなっている。

宗教と見なされることは稀であるが、道教思想が暮らしの伝統に織り込まれている。

先住民は人口の割にキリスト教徒が多い。

衣食住

厳しい冬を乗り越えるため、冬に備えることを重視している。ほとんどの建物は、雪の吹き込み防止と保温のために二重の玄関をもっている。

集合住宅には温水暖房システムが張り巡らされていて建物全体を温める仕組みとなっている。

戸建て住居では高麗人の伝統的な床暖房であるオンドルが普及しており、このため戸建て住居は平屋が一般的である。戸建て住居の大半は家そのものと同じくらいの広さの庭をもっており、家庭菜園がさかんである。

服装も、冬には分厚い帽子やコートを身に着けるのは勿論、長ズボンの二重履きもよく見られる。

朝食はオートミールが定番である。オーツ麦をすりつぶした加工品が市販されていて、手軽にそのまま食べることができる。

昼食と夕食は、主食としてライ麦で作った黒パンを食べる。これに、魚介類とジャガイモで作ったスープを添える。水が豊富な土地なのでスープは昔から親しまれてきた。寒い時期にはウォッカで身体を温める。夏はラズベリーなどの果実を搾ったジュースを飲む。

日常生活

オフィスや工場などにおける一般的な就業時間は 9:30~17:30 の8時間である。このうち1時間を休憩とし、残りの7時間働くよう定めている。

政治

内政

議院内閣制を採用している。議会において最も多くの議席をもつ政党が内閣を構成する。

議会は一院制で、40名の議員からなる。

議会の選挙は4年ごとにおこなう。選挙権と被選挙権は満15歳以上のすべての国民が有する。比例代表制であり、有権者は支持する政党の名前を投票用紙に書く。群小政党の乱立を防ぐため、議席獲得の条件として全投票のうち少なくとも5%(2議席分)の得票を求めている。

1994年以来、大半の時期において進歩党が政権を担っている。進歩党は、国民の社会的自由と、政府や公的企業が経済の中で重要な役割を果たす混合経済体制を擁護している。

行政府は以下の構成をとる。中央委員会委員長が首相を担う。

| 名称 | 主な管轄分野 | |

|---|---|---|

| 中央委員会 | 総務部 | 統計、選挙 |

| 財務部 | 予算 | |

| 法務部 | 法 | |

| 外交部 | 外交 | |

| 開発部 | 建設業、土地、インフラ | |

| 殖産部 | 農林水産業、工業、商業 | |

| 文教部 | 学校、保育、文化事業 | |

| 厚生部 | 医療、福祉 | |

| 保安部 | 警察、消防 | |

| 国防部 | 国防軍 | |

国際関係

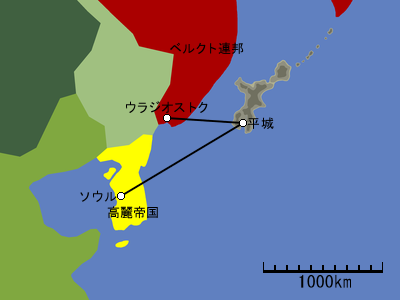

東側ブロックに属し、ベルクト連邦の衛星国のひとつである。外交と安全保障については冷戦時代から引き続きベルクトの影響の下にある。

経済に関しては、隣国であるベルクト連邦、華夏人民共和国、そして高麗帝国が三大貿易相手国となっている。西側に属する高麗帝国との間には政治的な対立は続いているものの、同じ民族同士の国家であり、自由貿易協定および旅行自由化以来その結びつきは強まりつつある。

国防軍

西側諸国による侵攻に対する軍事的抑止力となることを目的としている。また、自然災害の多い国らしく被災地での支援活動も重要な任務となっている。

冷戦時代には徴兵制であったが、1994年以降は志願制に切り替えた。

兵士の2割が女性である。

国防軍の予算は年間7億ドルでGDPの2.4%を占める。1980年代以降、経済の停滞と冷戦構造の変化を受けて予算を増やすのが難しくなり、旧式の装備を使い続けている。

海軍

潜水艦3隻、掃海艇2隻、輸送艦1隻、対潜哨戒機3機を保有する。このほか警察組織である保安部に所属する巡視船やヘリコプターと協力することがある。

空軍

戦闘機12機、高等練習機2機を保有し、1個飛行中隊を形成する。防空レーダーも空軍の管轄である。

陸軍

装甲車18両と歩兵810名からなる3個歩兵大隊、榴弾砲18門からなる3個砲兵中隊がある。

経済と産業

名目GDPは290億ドルである。国民1人あたりの名目GDPは16,100ドルで新興工業国の水準にある。

人口が少なく内需に乏しいため、貿易を重視している。主な輸出品は水産物、紙、電子機器、船舶である。

1994年以降、計画経済から混合経済へと移行を進めている。不動産や運輸・通信などのインフラはかつて政府の直営であったが、今ではそれぞれに公社を立てて自律的に運営されている。製造業や小売業などについては民間企業を立ち上げることを認め、外国資本の工場や店も積極的に誘致している。

労働人口のうち、農林水産業が20%、工業と建設業が30%、商業とサービス業が50%を占める。

食料生産

重量ベースの食料自給率は252.5%と高い。特に水産業がさかんである。

水産物の生産量は年間53万トン、消費量は13万トンで、余剰分の40万トンを輸出している。太平洋側を流れる寒流は世界でも有数の漁場である。イワシをはじめとする魚の缶詰は大量に輸出しており、諸外国の人々にとって共和国のイメージを代表する品物となっている。サーモンの刺身も評判がいい。

農産物の生産量は年間96万トン、消費量は46万トンで、余剰分の50万トンを輸出している。主な作物はライ麦、オーツ麦、ジャガイモ、タマネギ、そして砂糖の原料となるビートである。

林業・製紙業

国土の7割を森林が占めている。

木材の使用先の一つはパルプである。全国に4ヶ所の製紙工場があり、コピー用紙やトイレットペーパーを製造している。

もう一つの使用先は建物や家具などの素材である。共和国の戸建て住居は木造が基本であり、家具の類も国産の木材で作っている。

炭砿業

2ヶ所の炭砿を合わせて年間60万トンの石炭を採掘している。主な用途は共和国内における製鉄と火力発電である。

電子機器製造業

首都平城の工業団地に電子機器メーカーが集まっている。特に印刷機の製造で知られている。

造船業

南浦市に造船所があり、10,000トン級までの船舶を建造・修理できる。

観光業

年間17万人の外国人が共和国を訪ねている。共和国は夏でも涼しいために避暑地として選ばれることがある。大陸では珍しい天然温泉も共和国では手軽に楽しめて人気がある。

教育

共和国の教育制度は、普通学校9年間、高校3年間、大学6年間の9・3・6制である。

学校および大学は公立が基本である。公立学校を卒業した人のための補助的な教育機関として私塾がある。

普通学校

7歳になる年度から15歳になる年度までの9年間、すべての児童が入学する。小中一貫の学校である。

1学級あたりの人数は35~40人。各学級あたり1人の担任教員と副担任がつく。

学校ごとに児童会があり、児童による自治を強調している。上級生は児童会事務局または各種倶楽部に加入する。特に活発なのはスキーやスケートなどのウィンタースポーツと、合唱などの音楽である。

卒業後はすぐに就職する児童のほうが多いため、学業と並行して地元での職業体験を数年間おこなう。

全国に750校存在する。

高校

16歳になる年度から18歳になる年度までの3年間入学する。

高校進学率は27.3%にすぎず、およそ4人に1人しか進学しない。

大学進学を前提とする進学校が3校、学校の教員を養成する師範学校が2校、農林水産業・工業・建設業・商業などを扱う実業学校が20校で、合わせて全国に25校存在する。

大学

19歳になる年度から24歳になる年度までの6年間入学する。

大学進学率は3.4%とやはり低く、およそ30人に1人の割合である。

平城大学が唯一の大学である。人文学部、法学部、商学部、生物環境科学部、工学部、医学部(歯学・薬学分野を含む)があり、1年次あたりの学生数は960人である。

2章 輸送機関

国際輸送

飛行機

平城空港を拠点に国際線を運航する。

90人乗りのジェット機2機を国際線で運用する。

| 名称 | TU-334 |

|---|---|

| エンジン | ターボファン双発 |

| 旅客定員 | 90名 (F = 4席×3列 = 12名) (Y = 6席×13列 = 78名) |

| 巡航速度 | 高度34,000ft で 454kt (840.8km/h) |

飛行機は、海外へ出る唯一の旅客輸送機関である。

共和国の出国率は5%である。およそ5人に1人がパスポートを取得し、平均して4年に1回ほどの頻度で海外へ出ている。

平城空港の国際線の利用者数は年間26万人で、このうち9万人が共和国からの出国者、17万人が外国人観光客である。

平城空港は首都平城の中心である平城駅から10km南西に位置し、バスでアクセスする。全長2,500mの滑走路が1本あり、アスファルト舗装が施されている。並行誘導路はなく、ターミナルビルも小さい。飛行機へは屋外を歩いて乗り込むことになる。

| 運航国 | 機材 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 所要時間 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 東光共和国 | TU334 | 平城 | 0900 | → | 1045 | ソウル | 1時間45分 |

| 東光共和国 | TU334 | 平城 | 0910 | → | 1020 | ウラジオストク | 1時間10分 |

| ベルクト連邦 | TU334 | 平城 | 1110 | → | 1220 | ウラジオストク | 1時間10分 |

| 高麗帝国 | A320 | 平城 | 1140 | → | 1325 | ソウル | 1時間45分 |

| 東光共和国 | TU334 | 平城 | 1420 | → | 1605 | ソウル | 1時間45分 |

| 東光共和国 | TU334 | 平城 | 1520 | → | 1630 | ウラジオストク | 1時間10分 |

| 高麗帝国 | A320 | 平城 | 1730 | → | 1915 | ソウル | 1時間45分 |

| ベルクト連邦 | TU334 | 平城 | 1800 | → | 1910 | ウラジオストク | 1時間10分 |

| 運航国 | 機材 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 所要時間 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ベルクト連邦 | TU334 | ウラジオストク | 0850 | → | 1000 | 平城 | 1時間10分 |

| 高麗帝国 | A320 | ソウル | 0845 | → | 1030 | 平城 | 1時間45分 |

| 東光共和国 | TU334 | ウラジオストク | 1130 | → | 1240 | 平城 | 1時間10分 |

| 東光共和国 | TU334 | ソウル | 1155 | → | 1340 | 平城 | 1時間45分 |

| 高麗帝国 | A320 | ソウル | 1435 | → | 1620 | 平城 | 1時間45分 |

| ベルクト連邦 | TU334 | ウラジオストク | 1540 | → | 1650 | 平城 | 1時間10分 |

| 東光共和国 | TU334 | ウラジオストク | 1740 | → | 1850 | 平城 | 1時間10分 |

| 東光共和国 | TU334 | ソウル | 1715 | → | 1900 | 平城 | 1時間45分 |

外航船

コンテナ船がベルクト連邦、華夏人民共和国、高麗帝国の港まで毎日運航している。

ベルクト連邦との間にはオイルタンカーも運航し、輸入される原油を運んでいる。

国内輸送

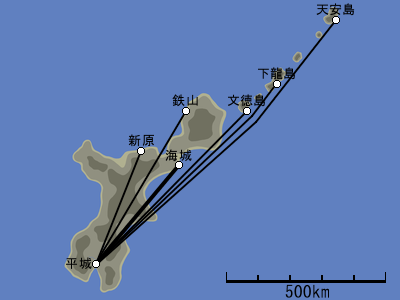

飛行機

首都平城と共和国北部を結んでいる。

60人乗りのプロペラ機3機を国内線で運用する。

| 名称 | IL-114 |

|---|---|

| エンジン | ターボプロップ双発 |

| 旅客定員 | 60名 (Y = 4席×15列 = 60名) |

| 巡航速度 | 高度20,000ft で 252kt (466.7km/h) |

地方の空港はそれぞれ全長1,500mの滑走路をもつ。

便数は海城空港が1日3往復、その他の空港がそれぞれ1日1往復である。

| 運航国 | 機材 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 所要時間 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 東光共和国 | IL114 | 平城 | 0800 | → | 0915 | 海城 | 1時間15分 |

| 東光共和国 | IL114 | 平城 | 0810 | → | 1010 | 下龍島 | 2時間00分 |

| 東光共和国 | IL114 | 平城 | 0820 | → | 0940 | 鉄山 | 1時間20分 |

| 東光共和国 | IL114 | 平城 | 1200 | → | 1345 | 文徳島 | 1時間45分 |

| 東光共和国 | IL114 | 平城 | 1230 | → | 1345 | 海城 | 1時間15分 |

| 東光共和国 | IL114 | 平城 | 1350 | → | 1630 | 天安島 | 2時間40分 |

| 東光共和国 | IL114 | 平城 | 1640 | → | 1755 | 新原 | 1時間15分 |

| 東光共和国 | IL114 | 平城 | 1700 | → | 1815 | 海城 | 1時間15分 |

| 運航国 | 機材 | 出発空港 | 出発時刻 | 到着時刻 | 到着空港 | 所要時間 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 東光共和国 | IL114 | 海城 | 0945 | → | 1100 | 平城 | 1時間15分 |

| 東光共和国 | IL114 | 鉄山 | 1010 | → | 1130 | 平城 | 1時間20分 |

| 東光共和国 | IL114 | 下龍島 | 1050 | → | 1250 | 平城 | 2時間00分 |

| 東光共和国 | IL114 | 海城 | 1425 | → | 1540 | 平城 | 1時間15分 |

| 東光共和国 | IL114 | 文徳島 | 1415 | → | 1600 | 平城 | 1時間45分 |

| 東光共和国 | IL114 | 新原 | 1825 | → | 1940 | 平城 | 1時間15分 |

| 東光共和国 | IL114 | 天安島 | 1710 | → | 1950 | 平城 | 2時間40分 |

| 東光共和国 | IL114 | 海城 | 1845 | → | 2000 | 平城 | 1時間15分 |

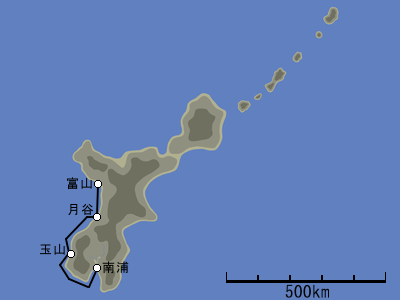

内航船 西海ルート

6,200トンの貨客船4隻を運用する。

| 総トン数 | 6,200t |

|---|---|

| 載貨重量 トン数 |

1,800t |

| 旅客定員 | 540名 (個室60名 + 寝台480名) |

| 航行速度 | 12kt (22.2km/h) |

客室は4名個室、2名個室、寝台の3種類である。個室は寝台の2倍の運賃を取る。共用スペースとしてはレストラン、シャワー室、展望デッキがある。

| キロ数 | 港名 | W1号 | W3号 |

|---|---|---|---|

| 0.0 | 南浦 発 | 1230 | 1730 |

| 190.0 | 玉山 着 発 |

2100 2200 |

0200 0300 |

| 340.0 | 月谷 着 発 |

0500 0530 |

1000 1030 |

| 440.0 | 富山 着 | 1000 | 1500 |

| キロ数 | 港名 | W2号 | W4号 |

|---|---|---|---|

| 0.0 | 富山 発 | 1200 | 1700 |

| 100.0 | 月谷 着 発 |

1630 1700 |

2130 2200 |

| 250.0 | 玉山 着 発 |

0000 0100 |

0500 0600 |

| 440.0 | 南浦 着 | 0930 | 1430 |

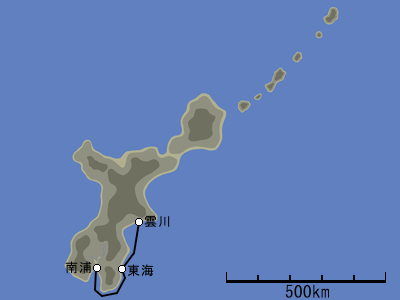

内航船 太平洋ルート

3,600トンの貨客船4隻を運用する。

| 総トン数 | 3,600t |

|---|---|

| 載貨重量 トン数 |

700t |

| 旅客定員 | 180名 (個室20名 + 寝台160名) |

| 航行速度 | 11kt (20.4km/h) |

| キロ数 | 港名 | E5号 | E7号 |

|---|---|---|---|

| 0.0 | 南浦 発 | 1230 | 1730 |

| 180.0 | 東海 着 発 |

2130 2200 |

0230 0300 |

| 410.0 | 雲川 着 | 0900 | 1400 |

| キロ数 | 港名 | E6号 | E8号 |

|---|---|---|---|

| 0.0 | 雲川 発 | 1300 | 1800 |

| 230.0 | 東海 着 発 |

0000 0030 |

0500 0530 |

| 410.0 | 南浦 着 | 0930 | 1430 |

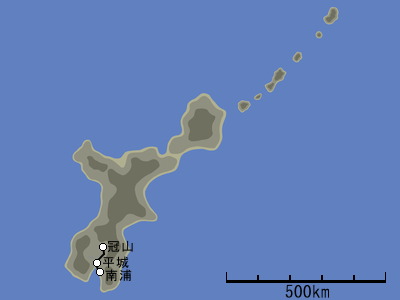

鉄道

港町南浦から首都平城を経て内陸の炭砿都市冠山に至る南北線が唯一の路線である。単線・非電化で、列車はすべてディーゼル機関車が牽引する。

| 営業キロ数 | 101.5km (南浦―平城 32.1km) (平城―冠山 69.4km) |

|---|---|

| 駅数 | 11駅 |

| 軌間 | 1,067mm |

| 線路数 | 単線 |

| 電化区間 | 非電化 |

| 運転速度 | 旅客列車 70km/h 貨物列車 55km/h |

駅間は平均10kmと長く、中~長距離の輸送に特化した路線である。市街地の続く平城駅の前後でさえ7kmあり、市内輸送を担うバス路線と分担がなされている。

客車は6両編成で、座席はすべて4人掛けボックスシートである。

客車にトイレは付いていないため、乗客は列車に乗る前に用を済ませなければならない。途中の駅で降りると次の列車まで最大5時間待つことになる。

運転速度は70km/hとあまり高くない。全線を通して走る普通列車の表定速度は48.0km/h。

特徴的な列車としては、1日2往復の快速がある。南浦の定期船と首都平城市を連絡するための列車で、船の発着時刻に合わせて走る。

| キロ数 | 駅名 | 21号 | 11号 | 31号 | 13号 | 1号 | 41号 | 23号 | 3号 | 15号 | 17号 | 33号 | 43号 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0.0 | 南浦 発 | 0747 | 0837 | 0927 | 1019 | 1115 | 1519 | 1615 | 1705 | 1755 | 1845 | ||

| 11.8 | 内浦 発 | 0800 | 0850 | 0940 | レ | 1132 | レ | 1632 | 1722 | 1812 | 1902 | ||

| 24.7 | 板橋 発 | 0814 | 0904 | 0954 | レ | 1146 | レ | 1646 | 1736 | 1826 | 1916 | ||

| 32.1 | 平城 着 発 |

0741 |

0823 0831 |

0913 0921 |

1003 1011 |

1050 |

1155 |

1521 |

1550 |

1655 1701 |

1745 1751 |

1835 1841 |

1925 |

| 39.5 | 長原 発 | 0750 | 0840 | 0930 | 1020 | 1530 | 1710 | 1800 | 1850 | ||||

| 46.9 | 加平 発 | 0803 | 0853 | 0943 | 1033 | 1539 | 1719 | 1809 | 1859 | ||||

| 59.8 | 温泉 発 | 0817 | 0907 | 0957 | 1047 | 1553 | 1733 | 1823 | 1913 | ||||

| 67.2 | 安城 着 発 |

0826 0826 |

0916 0916 |

1006 |

1056 1056 |

1602 1606 |

1742 1746 |

1832 1836 |

1922 |

||||

| 80.1 | 孝徳 発 | 0840 | 0930 | 1110 | 1620 | 1800 | 1850 | ||||||

| 87.5 | 白川 発 | 0853 | 0943 | 1119 | 1629 | 1809 | 1859 | ||||||

| 101.5 | 冠山 着 | 0908 | 0958 | 1134 | 1644 | 1824 | 1914 |

| キロ数 | 駅名 | 42号 | 32号 | 12号 | 14号 | 2号 | 22号 | 44号 | 4号 | 16号 | 34号 | 18号 | 24号 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0.0 | 冠山 発 | 0746 | 0836 | 1016 | 1526 | 1702 | 1752 | ||||||

| 14.0 | 白川 発 | 0801 | 0851 | 1031 | 1541 | 1721 | 1811 | ||||||

| 21.4 | 孝徳 発 | 0810 | 0900 | 1040 | 1550 | 1730 | 1820 | ||||||

| 34.3 | 安城 着 発 |

0738 |

0824 0828 |

0914 0918 |

1054 1058 |

1604 1604 |

1654 |

1744 1744 |

1834 1834 |

||||

| 41.7 | 温泉 発 | 0747 | 0837 | 0927 | 1107 | 1613 | 1703 | 1753 | 1843 | ||||

| 54.6 | 加平 発 | 0801 | 0851 | 0941 | 1121 | 1631 | 1721 | 1811 | 1901 | ||||

| 62.0 | 長原 発 | 0810 | 0900 | 0950 | 1130 | 1640 | 1730 | 1820 | 1910 | ||||

| 69.4 | 平城 着 発 |

0735 |

0819 0825 |

0909 0915 |

0959 1005 |

1110 |

1139 |

1505 |

1610 |

1649 1657 |

1739 1747 |

1829 1837 |

1919 |

| 76.8 | 板橋 発 | 0744 | 0834 | 0924 | 1014 | レ | 1514 | レ | 1706 | 1756 | 1846 | ||

| 89.7 | 内浦 発 | 0802 | 0852 | 0942 | 1032 | レ | 1532 | レ | 1720 | 1810 | 1900 | ||

| 101.5 | 南浦 着 | 0815 | 0905 | 0955 | 1045 | 1141 | 1545 | 1641 | 1733 | 1823 | 1913 |

旅客列車の本数よりも貨物列車の本数のほうが多い。交換駅でも貨物列車の通行が優先で、旅客列車が貨物列車の通過を待つダイヤとなっている。

貨物列車としては、石炭列車とコンテナ列車がある。

石炭列車は冠山の石炭を製鉄所と火力発電所のある南浦まで運ぶ列車で、全線を通して1日2往復走る。一度に運ぶ石炭は450トンで、貨車の自重も含める牽引重量は640トンにもなり、パワーを確保するために重連で運行している。石炭産業の全盛期には昼夜を問わず走っていたが、現在では石炭の採掘量を減らして石炭列車も夜間のみの運行となり、空いた日中のスジを旅客列車の増発に使っている。

コンテナ列車は区間によって1日4~11往復走り、互いに30~40km間隔となる南浦、平城、安城、冠山を結んでいる。首都平城が内陸にあるため、海運に連絡する外港南浦との間で貨物輸送需要が特に大きい。沿線の道路も貧弱で大型車両の乗り入れに適していないので、鉄道への依存度は今後も高いままとなる見通しである。

道路

国が道路の建設と保守を、市町村がバスやトラックの運行を担当する。

道路の状況は全体的に悪い。自家用車の所有が制限されているため渋滞や事故こそ少ないものの、主要幹線でも片側1車線が当たり前で、高速道路は全く存在しない。農山村へ向かうローカル線は単線で、対向車との待ち合わせが必要なうえ、舗装もされていないので雪解けの季節など地面がぬかるむ時期には通行不能になる。

首都平城の市内バスはある程度充実している。平城駅を起点に、幹線では11m級の大型トロリーバスが5~10分ヘッドで走り、それを補完する形で中型ディーゼルバスの路線を設定している。空港アクセスを担うのもバスである。

地方都市から農山村へ向かう路線ではオフロードに対応したマイクロバスが1日数本走る。

3章 地方自治体

鉄道ルート

南浦市

| 自治体名 | 南浦 |

|---|---|

| 남포 | |

| Nampo | |

| 人口 | 226,100人 |

| 産業 | 水産業、製鉄業、造船業 |

| 主な輸送機関 | 旅客列車 1日10往復 (平城駅まで31~40分) |

首都平城の外港であり、開拓以来第二の都市の地位を保っている。

南浦港は国内唯一の対外貿易港として、また共和国の沿岸地域と首都圏内陸地域との結節点として、大規模な物流拠点となっている。9:30~12:30、14:30~17:30には貨客船2隻が入港し、数百人の乗客が船着き場を利用する。

製鉄所では国産の石炭と輸入鉄鉱石を使って鉄鋼を生産している。製鉄所と並んで造船所と石炭火力発電所がある。

内浦町

| 自治体名 | 内浦 |

|---|---|

| 내포 | |

| Naepo | |

| 人口 | 71,500人 |

| 産業 | 水産業 |

| 主な輸送機関 | 旅客列車 1日8往復 (平城駅まで23分) |

南浦と首都平城の中間にある小さい港町。

大河である清涼江の河口に近いために水深が浅く、もっぱら漁船のみが出入りする。

ここから首都平城までは清涼江沿いに10kmほど泥炭地が広がり、首都に近い地域でありながら未開発のまま残されている。

平城特別市

| 自治体名 | 平城 |

|---|---|

| 평성 | |

| Pyŏngsŏng | |

| 人口 | 720,600人 |

| 産業 | 農業、電子機器製造業、商業、サービス業 |

| 主な輸送機関 | 市内バス |

共和国の首都であり最大の都市。共和国人口の40%が市内に集中する。

平城駅西口が表玄関で、駅舎に隣接して市内バスのターミナルがある。平城大学や多くの高校を擁する都市らしく、駅前では若者に向けた本屋、服屋、カラオケボックスが充実している。商業地区の奥には官庁の集まる区画がある。駅から西方1kmまでが中心市街地となっている。

駅裏となる平城駅東口には山が迫っており、山道を登れば展望台にたどりつく。

平城駅から南隣の板橋駅周辺、北隣の長原駅周辺まで全長20kmほど市街地が続いている。1960年代以降、住宅や工業団地の開発で市街地が郊外へと広がってきた。規則正しく並ぶ古びた集合住宅が社会主義時代の面影を残している。

市街地の広がる江東地区とは対照的に、清涼江の西側である江西地区では農業がさかんで、共和国最大の平野を生かした畑作がおこなわれている。

加平町

| 自治体名 | 加平 |

|---|---|

| 가평 | |

| Kapyŏng | |

| 人口 | 71,500人 |

| 産業 | 農業 |

| 主な輸送機関 | 旅客列車 1日8往復 (平城駅まで18分) |

首都平城の衛星都市で農業が中心である。

平野としては北端にあたり、ここから先は山間部に入る。

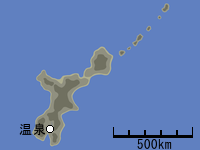

温泉村

| 自治体名 | 温泉 |

|---|---|

| 온천 | |

| Onchŏn | |

| 人口 | 17,000人 |

| 産業 | 林業、観光業 |

| 主な輸送機関 | 旅客列車 1日8往復 (平城駅まで32~36分) |

温泉のある村で、首都平城の奥座敷として知られている。1日あたり800人以上、年間で30万人が温泉旅行に訪れる。

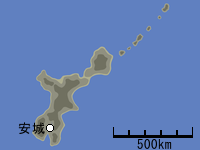

安城町

| 自治体名 | 安城 |

|---|---|

| 안성 | |

| Ansŏng | |

| 人口 | 43,000人 |

| 産業 | 農業、林業 |

| 主な輸送機関 | 旅客列車 1日8往復 (平城駅まで41~45分) |

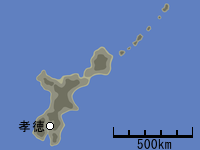

孝徳村

| 自治体名 | 孝徳 |

|---|---|

| 효덕 | |

| hyodŏk | |

| 人口 | 12,000人 |

| 産業 | 林業 |

| 主な輸送機関 | 旅客列車 1日6往復 (平城駅まで59分) |

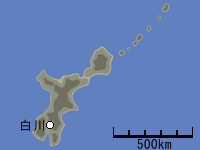

白川村

| 自治体名 | 白川 |

|---|---|

| 백천 | |

| Paekchŏn | |

| 人口 | 12,000人 |

| 産業 | 林業 |

| 主な輸送機関 | 旅客列車 1日6往復 (平城駅まで68~72分) |

冠山町

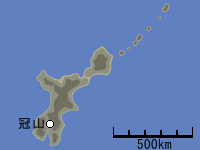

| 自治体名 | 冠山 |

|---|---|

| 관산 | |

| Kwansan | |

| 人口 | 92,300人 |

| 産業 | 林業、製紙業、炭砿業 |

| 主な輸送機関 | 旅客列車 1日6往復 (平城駅まで83~87分) |

南北線の終点。首都平城から69.4kmに位置する。

炭砿の街である。冠山炭砿は年間30万トンの石炭を産し、石炭は冠山駅から南浦駅まで列車で運ばれる。

内航船 西海ルート

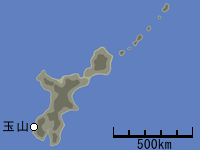

玉山市

| 自治体名 | 玉山 |

|---|---|

| 옥산 | |

| Oksan | |

| 人口 | 192,300人 |

| 産業 | 農業、水産業、林業、製紙業、炭砿業 |

| 主な輸送機関 | 定期船 1日2往復 (南浦港まで8時間30分) |

首都平城、南浦に続く、人口第3位の街である。

玉山炭砿は冠山と並ぶ二大炭砿のひとつで、年間30万トンの石炭を産する。石炭は南浦まで船で運ばれる。

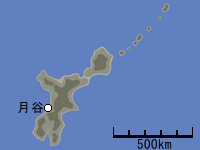

月谷村

| 自治体名 | 月谷 |

|---|---|

| 월곡 | |

| Wŏrgok | |

| 人口 | 26,000人 |

| 産業 | 農業、水産業、林業 |

| 主な輸送機関 | 定期船 1日2往復 (南浦港まで16時間30分) |

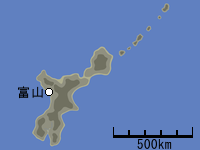

富山町

| 自治体名 | 富山 |

|---|---|

| 부산 | |

| Pusan | |

| 人口 | 92,300人 |

| 産業 | 農業、水産業、林業、製紙業 |

| 主な輸送機関 | 定期船 1日2往復 (南浦港まで21時間30分) |

内航船 太平洋ルート

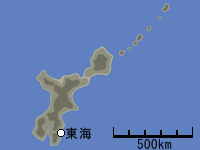

東海町

| 自治体名 | 東海 |

|---|---|

| 동해 | |

| Donghae | |

| 人口 | 71,500人 |

| 産業 | 水産業、林業、製紙業 |

| 主な輸送機関 | 定期船 1日2往復 (南浦港まで9時間00分) |

太平洋側の地域は霧がよく発生する。

太平洋側の地域は沖合を流れる寒流の影響を受けるため、年間を通して気温が低く農業生産力も弱い。そのため西海側の地域と比べて人口が少ない。

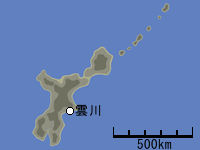

雲川村

| 自治体名 | 雲川 |

|---|---|

| 운천 | |

| Unchŏn | |

| 人口 | 26,000人 |

| 産業 | 水産業、林業 |

| 主な輸送機関 | 定期船 1日2往復 (南浦港まで20時間30分) |

飛行機ルート

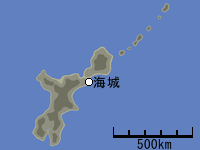

海城町

| 自治体名 | 海城 |

|---|---|

| 해성 | |

| Haesŏng | |

| 人口 | 52,000人 |

| 産業 | 水産業、林業 |

| 主な輸送機関 | 飛行機 1日3往復 (平城空港まで1時間15分) |

共和国北部の中では一番大きい街である。

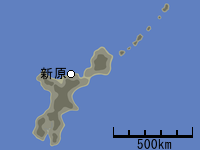

新原村

| 自治体名 | 新原 |

|---|---|

| 신원 | |

| Sinwŏn | |

| 人口 | 17,000人 |

| 産業 | 水産業 |

| 主な輸送機関 | 飛行機 1日1往復 (平城空港まで1時間15分) |

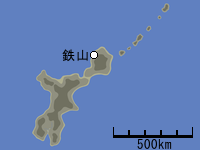

鉄山村

| 自治体名 | 鉄山 |

|---|---|

| 철산 | |

| Chŏrsan | |

| 人口 | 12,000人 |

| 産業 | 水産業 |

| 主な輸送機関 | 飛行機 1日1往復 (平城空港まで1時間20分) |

共和国の最高峰、鉄山(2,660m)がある。硫黄の臭いを今も感じられる火山で、毎年夏には3,000人が登りにやってくる。

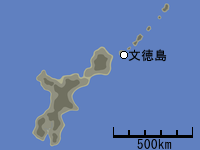

文徳島村

| 自治体名 | 文徳島 |

|---|---|

| 문덕도 | |

| Mundŏkto | |

| 人口 | 17,000人 |

| 産業 | 水産業 |

| 主な輸送機関 | 飛行機 1日1往復 (平城空港まで1時間45分) |

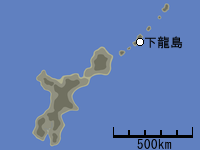

下龍島村

| 自治体名 | 下龍島 |

|---|---|

| 하룡도 | |

| Haryongdo | |

| 人口 | 17,000人 |

| 産業 | 水産業 |

| 主な輸送機関 | 飛行機 1日1往復 (平城空港まで2時間00分) |

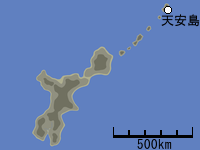

天安島村

| 自治体名 | 天安島 |

|---|---|

| 천안도 | |

| Chŏnando | |

| 人口 | 12,000人 |

| 産業 | 水産業 |

| 主な輸送機関 | 飛行機 1日1往復 (平城空港まで2時間40分) |

共和国の最北端である。

ベルクト連邦と対立していた20世紀前半までは、ベルクトに対する最前線として緊張を強いられる地域だった。廃墟となった砲台跡が当時の様子を物語っている。